Am 26. Juni 2025 fand im Dorfhaus Schondorf, der Vortrag von Dorothee Mayer-Tasch zum Thema „Art Déco am Ammersee – Die Kunst zwischen den Weltkriegen“ statt. Mit dem Bild des luxuriösen Ozeandampfers „Normandie“, dem damals größten und schnellsten Schiff der Welt, wurde das Publikum direkt in das Thema eingeführt.

Der Dampfer, mit seiner stromlinienförmigen Silhouette, geometrisch-dekorativer Typografie und der ikonischen Farbgebung in Schwarz-Weiß-Rot, verkörperte das Art Déco in seiner reinsten Form – eine kunstvoll inszenierte Verschmelzung von Technik, Eleganz und Luxus.

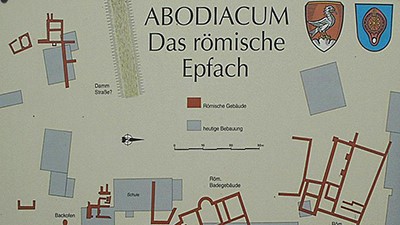

Der Begriff „Art Déco“ wurde retrospektiv erst 1966 geprägt – mit der Ausstellung „Les Années 25“ im Pariser Museum für dekorative Kunst. Ursprünglich bezog er sich auf die epochale Pariser Ausstellung „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes“ von 1925. Diese hatte eigentlich 1914 stattfinden sollen, wurde jedoch durch den Ersten Weltkrieg verhindert. Als die Ausstellung 1925 schließlich eröffnet wurde, präsentierte sie eine avantgardistische Welt des Designs: extravagant, lebensfroh, dekorativ und international ausgerichtet – ein Ausdruck der neuen Lebenslust nach den Schrecken des Krieges.

Postkarte der Ausstellung in Paris

Nach den Entbehrungen und Traumata des Ersten Weltkriegs erlebten die westlichen Gesellschaften einen regelrechten Boom. Die 1920er Jahre – die „Roaring Twenties“ – waren von einer kollektiven Sehnsucht nach Leichtigkeit, Glamour und Geschwindigkeit geprägt. Reichtum wurde demonstrativ zur Schau gestellt: in Mode, Reisen, Unterhaltung und Konsum. Parallel zur wirtschaftlichen und kulturellen Euphorie entstanden neue künstlerische Ausdrucksformen, die das Alltagsleben bis in die trivialsten Details durchdrangen – von Möbeln über Haushaltsgegenstände bis zur Architektur.

Chryslerbuilding in NewYork (Foto Sabine Pfannenberg)

Künstlerische Merkmale des Art Déco

Das Art Déco entwickelte sich als eine Bewegung, die Kunst, Technik und Handwerk vereinte. Es verband industrielle Produktion mit dekorativer Gestaltung und griff auf eine Vielzahl an Stilelementen zurück. Dabei lassen sich zwei Grundströmungen unterscheiden:

1. Die opulente Richtung: extravagant, exotisch, luxuriös, reich an Farbe und Form.

2. Die funktionale Richtung: klar strukturiert, technisch geprägt, geometrisch, rationell.

Typische Gestaltungsmerkmale waren:

• Zickzack- und Dreiecksformen

• Stufenartige Gliederungen

• Stromlinienformen

• Serielle, rasterhafte Anordnungen

• Glitzernde Farben, Hell-Dunkel-Kontraste

• Geometrische, oft abstrahierte Formen

Polizeigebäude München (Foto Mayer-Tasch)

Ursprünge und Wegbereiter

Bereits vor 1900 setzten sich in Deutschland und Österreich Tendenzen durch, die die Kunst enger mit dem Handwerk und der Industrie verknüpfen wollten – ein Anliegen der Arts-and-Crafts-Bewegung. In diesem Kontext entstanden beispielsweise die Vereinigten Werkstätten für Kunst und Handwerk (1897), die Wiener Werkstätte (1903), der Deutsche Werkbund (1907) und später das Bauhaus

Ein wichtiges Beispiel war die Debschitz-Schule in München, gegründet 1902 von Wilhelm von Debschitz und Hermann Obrist. Diese Ausbildungsstätte für angewandte Kunst verband freien künstlerischen Ausdruck mit handwerklich-technischer Ausbildung. Berühmte Schüler waren unter anderem Ernst Ludwig Kirchner und Sophie Taeuber-Arp.

Art Déco am Ammersee: Architektur und Künstlerisches Wirken

In ihrer regionalgeschichtlichen Vertiefung wandte sich Dorothee Mayer-Tasch dem Ammersee zu – insbesondere dem Ort Schondorf, in dem sich mehrere bemerkenswerte Art-Déco-Zeugnisse finden.

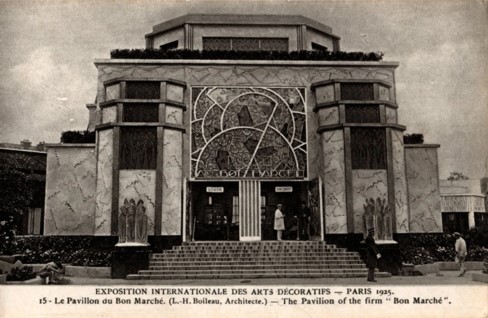

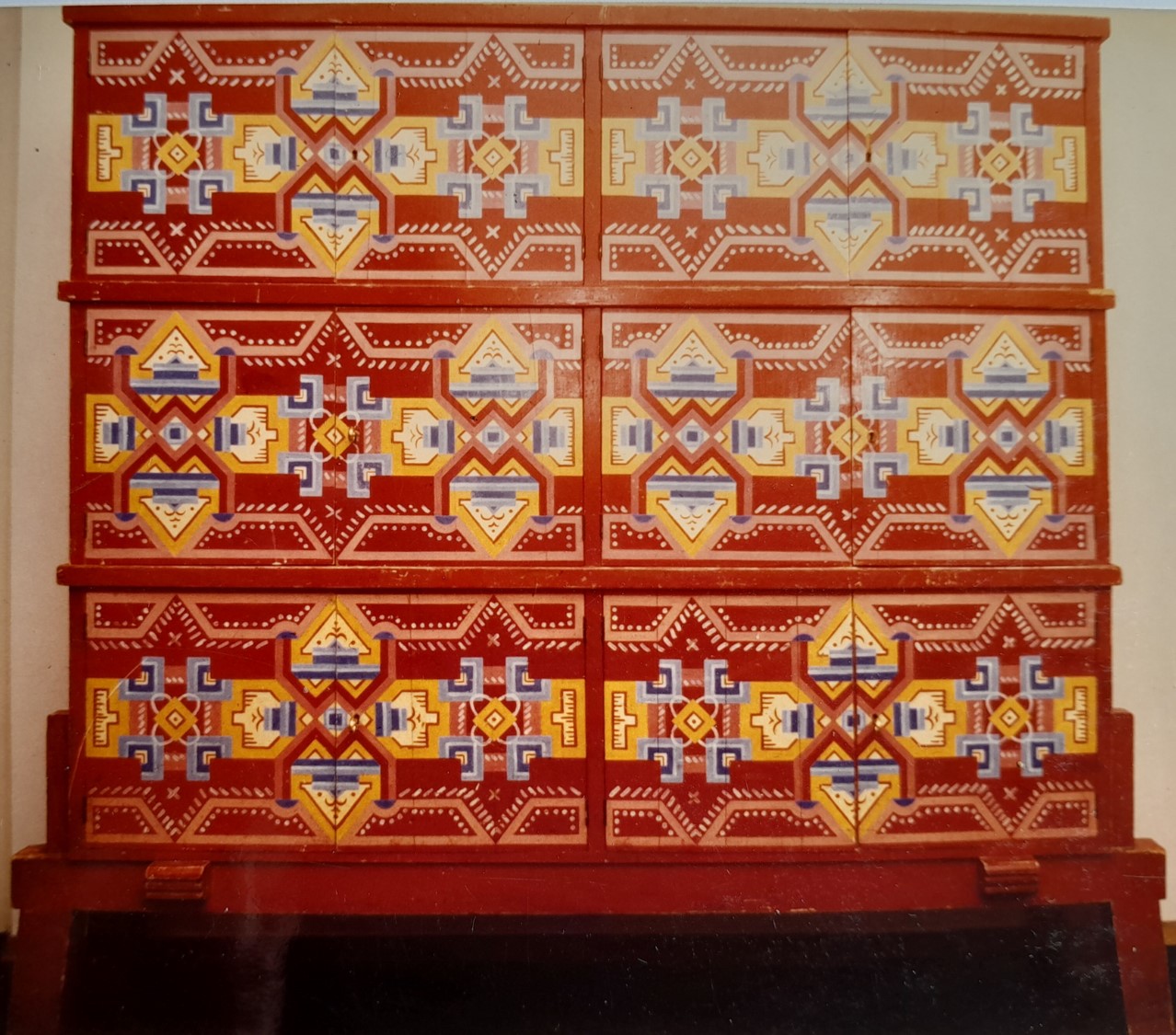

Ein herausragendes Beispiel ist das Haus Am Seeberg 13 , das Ludwig Eickemeyer – letzter Leiter der Debschitz-Schule – 1926 im Auftrag des Ehepaars Hoferer als Gesamtkunstwerk im Art-Déco-Stil gestaltete. Neben der äußeren Gestaltung mit dekorativen Fensterläden, Türen und Farben entwarf Eickemeyer auch das gesamte Mobiliar bis hin zur Stehlampe. Tragisch ist, dass Eickemeyer kurz nach Vollendung des Projekts beim Baden im See ertrank.

Haus am Seeberg, Fensterläden Foto Mayer-Tasch

Haus am Seeberg, Truhe Foto Mayer-Tasch

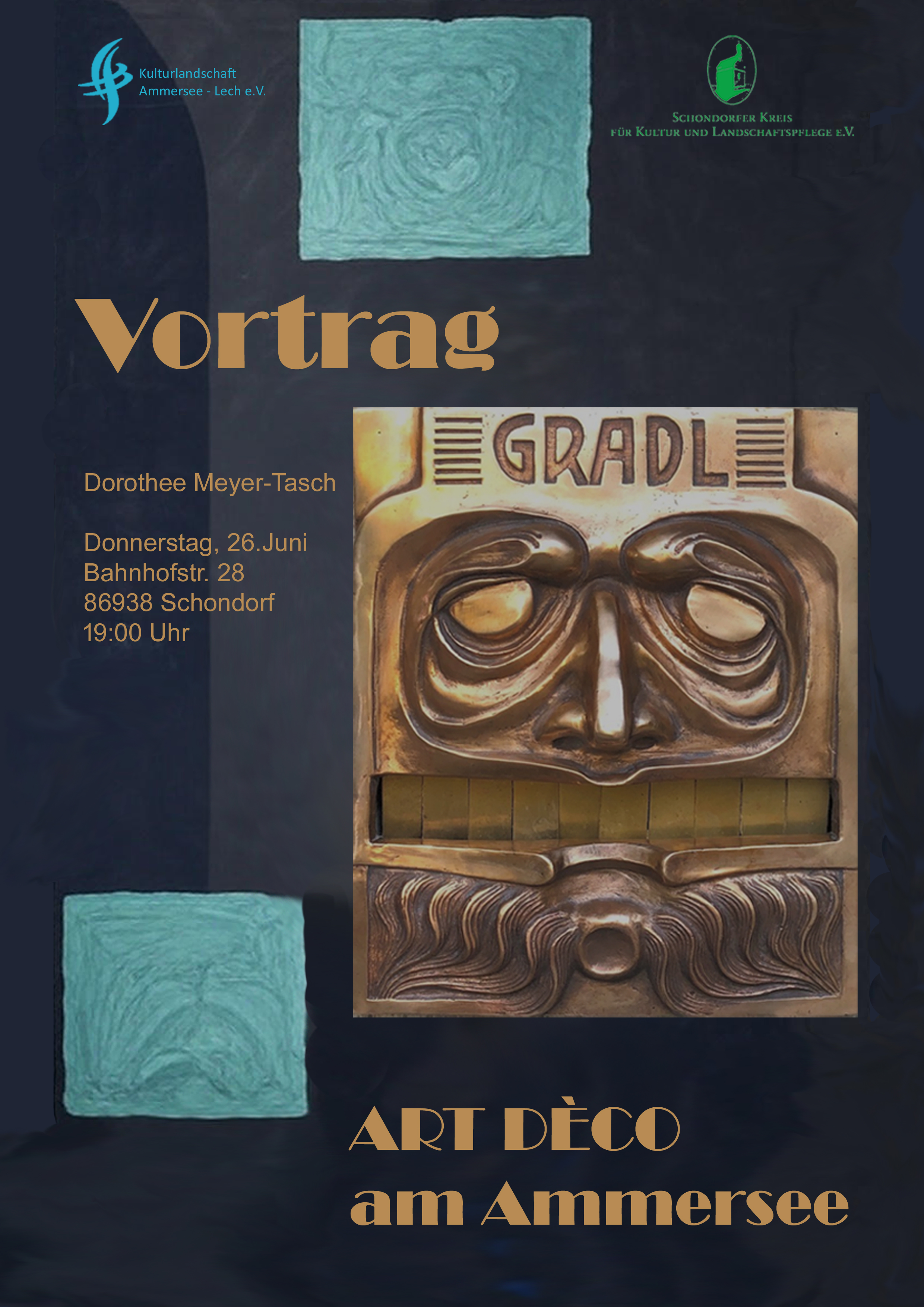

Ein zentraler Protagonist des Art Déco in Schondorf war Max Joseph Gradl (1873-1934): Maler, Gebrauchsgrafiker, Architekt, Designer. Ab 1910 in Schondorf ansässig, schuf er zahlreiche Werke, darunter:

- Die evangelische Kirche in Utting (mit symbolischer Farbgestaltung und dynamischen Fensterformen, leider abgebrannt)

- Das denkmalgeschützte Sonnenbad Ernst, ein funktional-ästhetisches Badehaus

- Das Chauffeurs-Haus der Villa Röhm mit Zickzackgiebel und gezackten Holzkapitellen

- Die Ufermauer von Schondorf

Dorothee Mayer-Tasch zeigt das Badehaus in Schondorf Foto Jürgen Bruchhaus

Die Schondorfer Ufermauer von Gradl in den 1920er Jahren, schräg und zinnen förmig, errichtet ist weltweit einzigartig. Trotz der Pflicht zur Erhaltung (Grundbuch) „bröckelt“ sie, da die Gemeinde die Sanierung vernachlässigt. Der erste Platz des Architektenwettbewerb 2024 sah sogar ihre Beseitigung vor, obwohl Erhalt in der Ausschreibung vorgegeben war. Der Schondorfer Kreis bemüht sich um Denkmalschutz, beruft sich auf den „Fortsetzungszusammenhang“ mit anderen Gradl-Bauten, und ein positiver Ortstermin mit dem Denkmalamt gibt Hoffnung.

Ufermauer in Schondorf Foto Jürgen Bruchhaus

Ufermauer in Schondorf Foto Jürgen Bruchhaus

Plakat zum Vortrag mit Briefkasten von Max Joseph Gradl (1873-1934)